嘉宾简介

仇旻,西湖大学国强光学工程讲席教授、副校长、工学院院长,西湖大学光电研究院院长。欧洲科学院外籍院士、欧洲科学与艺术院外籍院士、国家杰出青年基金获得者。主要研究方向为微纳光电子学,包括微纳加工技术及仪器装备、微纳光子理论及光电器件、面向智能应用的关键理论与技术等。

划重点

1.碳化硅有优异的材料折射率、低密度(轻)、高硬度(坚固耐用),同时具有高热导率和稳定性。

2.在AR光波导技术领域,中国不仅没有落后,在某些关键技术节点上走在了世界前列。

3.单层衍射光波导结构,一片镜片就能完成红、绿、蓝三色光的耦合和传导,是AR镜片实现极致轻薄的关键。

4.将厚度仅0.2毫米的菲涅尔镜片与0.75毫米的碳化硅波导直接贴合,形成一个整体,但功能路径独立。

5.随着供应链的成熟和产量的提升,未来有信心将成本控制在大众可接受的范围内。

出品 |搜狐科技

作者 |周锦童

编辑 |杨锦

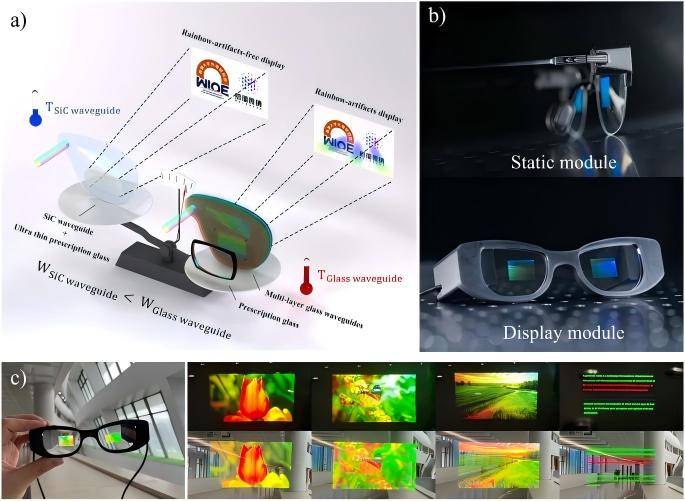

想象一下,如果一副AR眼镜的镜片像信用卡一样薄,不仅能消除常见的“彩虹伪影”问题,还能和超薄近视镜合二为一,会是怎样的效果?

近日,西湖大学仇旻教授团队就成功研制出了这样的镜片,该项研究成果已被国际顶级期刊eLight录用。这篇论文首次提出并实现了一种超轻、超薄且可量产的碳化硅衍射光波导,为消费级AR眼镜的发展扫清了关键障碍。

对此,搜狐科技对话了西湖大学国强光学工程讲席教授、副校长和工学院院长仇旻,听他讲述这项研究成果的意义、科学原理以及未来的应用方向。

当碳化硅遇上“纳米压印剥离”工艺

AR技术被普遍认为是继个人电脑、智能手机之后的下一代计算平台,将会深刻变革人与信息的交互方式。但硬件瓶颈的限制,让AR设备迟迟未能商用落地。用户普遍抱怨现有的AR设备太重、佩戴不舒服,特别是‘彩虹伪影’无法得到有效解决,严重影响沉浸感。

既然AR光波导是制约行业发展的关键所在,仇旻团队决定集中力量攻克这个难题。

他们利用碳化硅这种新材料和创新的制造工艺,开发出了一种“理想镜片”的解决方案,解决了设备笨重、视觉有干扰(彩虹伪影)和规模化量产困难这三个核心难题。

为什么选择以碳化硅为材料?仇旻表示:“传统AR的波导主要使用高折射率玻璃,这种材料在性能提升上已经逼近极限,而且难以兼顾轻薄化和高质量成像。而碳化硅是一种潜力巨大的光电平台材料。”

在他看来,碳化硅拥有三个核心优势。第一,材料优异的折射率,结合仇旻团队创新的光栅设计,可以从根本上消除由环境光经过衍射光栅时产生的杂散光从而引起的“彩虹伪影”问题。

第二,体积更轻薄。在相同全彩显示的设计目标下,更薄的单层结构可以实现过去需要多层玻璃波导才能达到的效果。

第三个优势是碳化硅非常坚固耐用,可以充当散热组件将光机热量导走,高热导率和材料稳定性也为制造兼具热调控功能的可靠镜片提供了保障。

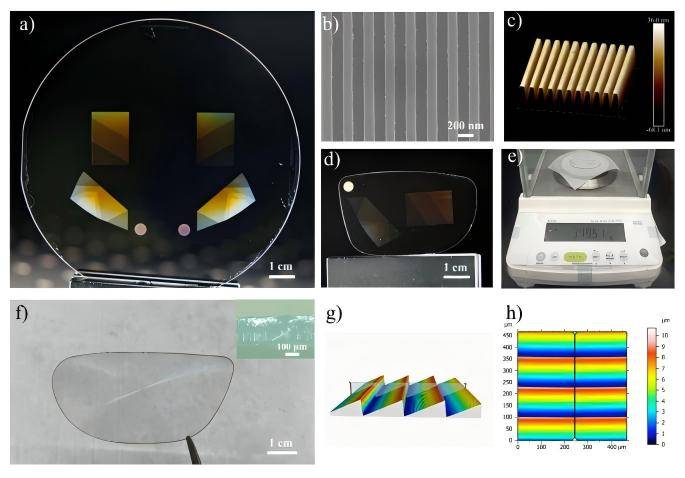

解决了材料选择的问题,规模化制造的工艺瓶颈仍需突破。碳化硅硬度极高,传统干法刻蚀难以加工纳米光栅,为此仇旻团队专门开发了“纳米压印剥离”工艺,巧妙解决了这一难题。

“‘纳米压印’技术,就像盖章一样,将设计好的纳米光栅图案批量化地‘印’在基底上,然后,通过蒸镀和剥离技术,在压印的图案上形成一层高精度的金属掩模,最后再以这层掩模为保护进行刻蚀。”仇旻讲述道。

(图片来自论文)

(图片来自论文)

在AR领域投入最大的Meta公司,基于碳化硅波导的原型机(Orion)也证明了这一技术路线的潜力。不过,Meta的方案采用了复杂的双面结构,制造工艺难度大、良率低、成本高。这也是迟迟没有规模化量产的重要原因。

仇旻表示:“从这个意义上讲,在AR光波导技术领域,我们不仅没有落后,而且在某些关键技术节点上已经走在了世界前列。”

在材料和结构上做“减法”

这种AR眼镜的镜片重量仅有3.795克,厚度薄至0.75毫米,为了实现这一突破,仇旻团队在材料上和结构上都做了“减法”。

“材料上,我们用性能更优越的碳化硅替代了传统光学玻璃,结构上,我们利用碳化硅的高折射率优势,设计了单层衍射光波导结构,一片镜片就能完成红、绿、蓝三色光的耦合和传导。”

这种从“多层”到“单层”的跨越,是镜片实现极致轻薄的关键。毕竟传统方案为了实现全彩显示,通常需要将2-3片玻璃波导叠加在一起,导致厚度和重量增加。

“彩虹伪影”的根源在于环境光经过传统多层光波导的衍射光栅时发生的杂散光,而单层碳化硅波导设计可以从物理层面解决这个问题。

由于只有一个衍射层,而且结构也经过精心优化,就可以将环境光的衍射偏离人眼接收范围,也就不会产生“恼人”的彩虹条纹了。

鉴于碳化硅材料本身优异的折射率和极低的光损耗,再加上在光栅的微纳结构设计上进行了大量的仿真和优化,都使得光能的利用效率最大化,最终测试数据可以达到1238.10 nit/lm(光效单位,数值越高表示 “单位光通量下的亮度越强”),光效较主流商用产品提升72%,这意味着同样的功耗下,画面更亮、视觉更清晰。

与超薄的菲涅尔处方镜片(螺纹透镜)“二合一”时,又该如何确保屈光矫正和AR成像互不干扰呢?

对此,仇旻表示:“屈光矫正和AR成像在光学上是两个独立的系统,菲涅尔镜片负责矫正人眼的屈光不正,比如近视,它改变的是通过镜片的现实世界光线,而碳化硅波导则负责将微型光机产生的虚拟数字图像精准地投射到人眼可视范围。”

将厚度仅0.2毫米的菲涅尔镜片与0.75毫米的碳化硅波导直接贴合,形成一个整体。由于两者都极其轻薄,且功能路径独立,可以实现在物理上集成,在光学上互不干扰。

“我们的实验包括图像清晰度测试,已经充分验证了这种‘二合一’方案的可行性和高质量成像效果。”仇旻说。

(图片来自论文)

(图片来自论文)

不过,科研的道路从来不是一帆风顺的。

仇旻称,他们遇到的最大瓶颈是碳化硅的纳米级精密加工问题。最初他们尝试了很多种传统的刻蚀方案,但效果都不理想,要么刻蚀选择比不够,要么无法实现大面积的均匀性,而这直接关系到技术能否从实验室走向工厂。

为了解决这一难题,仇旻团队进行了多轮头脑风暴和实验验证,最终摒弃了“硬碰硬”的思路,创新性地提出了“纳米压印剥离”这一新工艺,最终成功在4英寸的晶圆上实现了高保真度的纳米光栅制造。

未来成本将控制在可接受范围内

谈到这,大家最关心的还是量产和价格的问题。

对此,仇旻表示:“目前我们开发的全套技术,从材料、设计到‘纳米压印剥离’工艺,都具备了规模化量产的能力,并且已经开始供应给业内数家头部企业进行评估和产品开发。”

至于具体的上市时间,取决于合作伙伴的产品定义和市场策略。“但乐观地讲,技术上的主要障碍已经基本解决。”仇旻如是说。

这种AR眼镜初期价格可能会定位于高端消费市场,与目前主流的旗舰AR眼镜相当。基于晶圆级的制造工艺,具有巨大的成本下降潜力,预计随着供应链的成熟和产量的提升,未来成本将控制在大众可接受的范围内。

这种轻便、高清的AR镜片应用场景非常广阔,仇旻分享了未来这款镜片最先落地的三大应用场景。

信息提示与导航肯定是最高频、最实用的需求,比如,在日常行走或驾驶中,可以将导航信息、消息提醒、实时翻译等内容直接叠加在视野中。

其次,可以用在工业与专业培训方面,提升工作效率和准确性。比如,工程师可以实时看到设备维修图纸和数据,医生可以在手术中看到患者的关键生命体征。

最后就是在文旅与娱乐方面的应用。比如,在博物馆,游客可以看到文物的历史重现;在演唱会或体育赛事中,观众可以获得定制化的信息和互动体验,创造全新的娱乐模式。

下一步,仇旻团队将继续尝试突破核心光学性能,比如进一步拓宽视场角,提升光学效率,让AR的视觉体验无限接近真实世界。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏